COURS DE CHINOIS

20 ans après

Introduction

J’ai œuvré pendant plus d’un quart de siècle à la création et au développement d’un enseignement de la langue chinoise à la Faculté des lettres de l’Université de Genève. Il était différent de ce qui se faisait alors et se fait toujours en Europe, aux États-Unis et en Chine, dans l’enseignement donné aux étudiants étrangers. Il obéissait à des principes que j’ai exposés dans un bref essai, L’Art d’enseigner le chinois. Cet exposé est clair pour ceux qui ont appris le chinois ainsi, mais trop concis pour les lecteurs qui n’ont pas ce souvenir.

Lorsque j’ai quitté l’université, cet art d’enseigner n’a pas été trans-mis, malgré tous les efforts que j’ai faits le moment venu pour qu’il le fût. À cette transmission qui n’a pas eu lieu s’est ajouté que mes successeurs n’ont rien fait pour conserver l’acquis. Il en est resté des éléments épars qui sont devenus méconnaissables avec le temps.

M’en étant aperçu un peu par hasard, récemment, j’ai décidé de faire plus pour sauvegarder la mémoire de l’œuvre accomplie – non pour redresser quelque tort ou par nostalgie d’une époque révolue, mais pour l’idée. Cet enseignement obéissait en effet à une idée. C’est cette idée que je souhaite principalement sauvegarder.

Cet enseignement de la langue s’étendait sur deux ans, à raison de trois heures d’affilée deux fois par semaine pour la langue actuelle, auxquelles s’ajoutaient en 2e année deux heures hebdomadaires pour la langue classique. C’était un enseignement complet. Les étudiants qui en avaient pleinement tiré parti savaient le chinois: l’essentiel était acquis, la suite était affaire d’effort personnel, d’expérience pratique et le cas échéant d’études plus poussées, voire d’études savantes. Cet enseignement n’a pas atteint sa pleine maturité d’un coup. Mais l’idée était présente dès le début, puis s’est précisée et approfondie au fil du temps.

L’idée, le spiritus rector, était la réunion des principes que voici:

- La primauté de l’oral sur l’écrit. On ne sait bien et ne retient à coup sûr que ce que l’on sait dire. On ne lit bien qu’une langue que l’on parle. Cette primauté de l’oral valait aussi pour la langue classique, dans la mesure du possible.

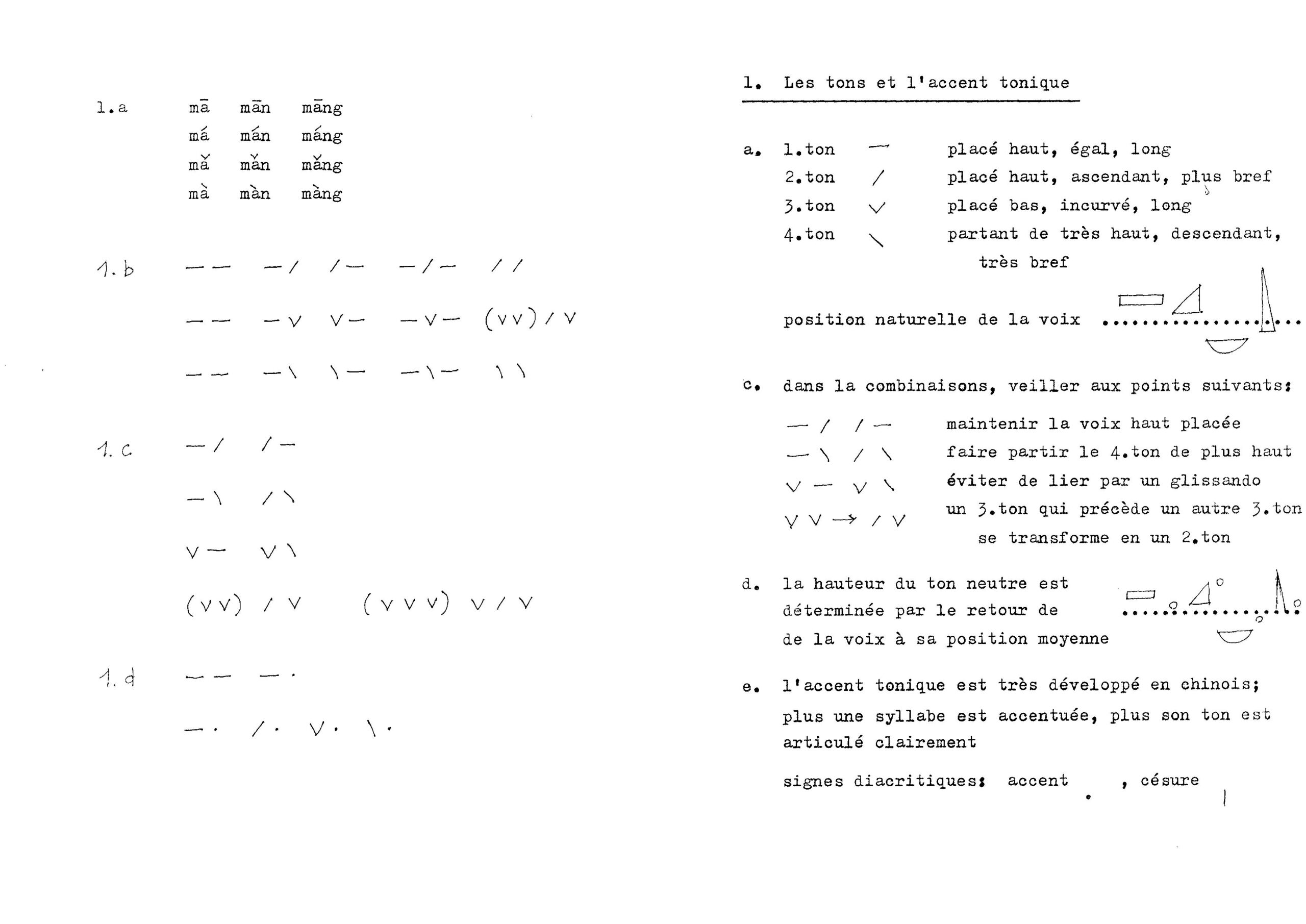

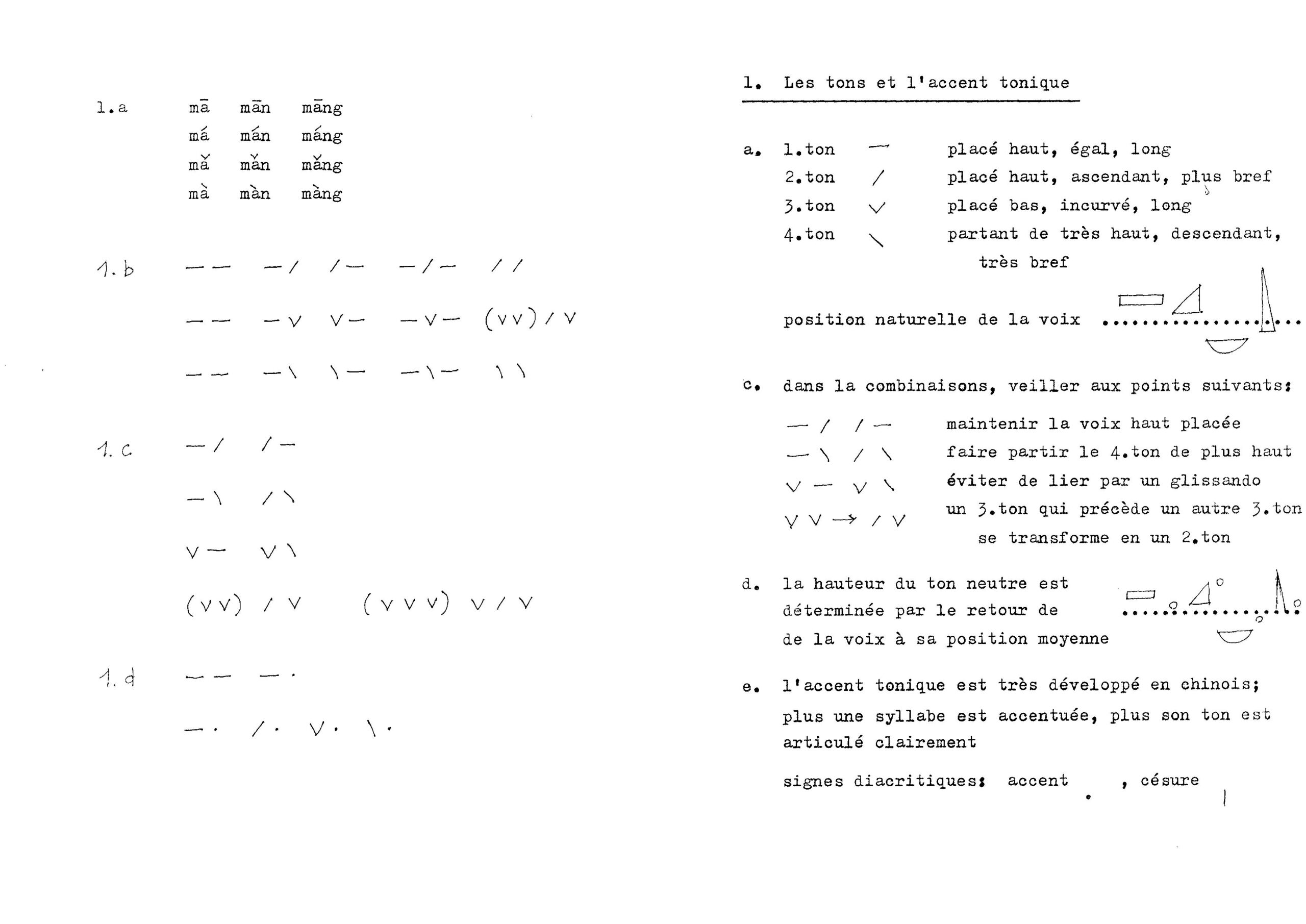

- La maîtrise complète à chaque pas. En première année, chaque pas devait se faire sur la maîtrise complète du pas précédent. La progression était soigneusement calculée. La première application de ce principe était le temps consacré au début aux sons et aux tons, traités comme de la musique, sans l’introduction du sens d’aucun mot, et parallèlement au geste de l’écriture, si différent du nôtre, et au sens de la forme, si important. Les mots, la phrase, autrement dit le sens, ne venaient qu’après cette indispensable propédeutique.

- La non-division des tâches. Il était commun, il l’est encore aujourd’hui, en Chine surtout, de donner séparément des cours de lecture, d’écoute, de conversation, d’écriture, de grammaire, etc. Il en résultait, il en résulte de la dispersion, l’incohérence, une perte d’énergie. Nous leur avons proposé une matière unique et les avons invités à l’assimiler complètement, sous tous les rapports. Les documents écrits qui leur étaient distribués à mesure qu’ils avançaient étaient conçus pour cela.

En première année, l’enseignement de la langue était accompagné d’un séminaire d’initiation à l’étude de la Chine. Tous les noms et les termes chinois étaient présentés de façon à ce qu’ils s’intègrent au vocabulaire des étudiants. Rien ne devait être perdu.

En première année, l’enseignement de la langue était accompagné d’un séminaire d’initiation à l’étude de la Chine. Tous les noms et les termes chinois étaient présentés de façon à ce qu’ils s’intègrent au vocabulaire des étudiants. Rien ne devait être perdu.

Pour que ces principes ne restent pas de pures abstractions, on a réuni et rendu accessible ici l’ensemble des documents distribués aux étudiants de 1re et 2e années, en moderne et en classique. À ceux que cela intéressera, ils donneront une idée du travail qui a été accompli et de l’esprit dans lequel il l’a été – un peu comme certaines ruines encore debout suggèrent ce que fut la vie d’une cité ancienne, depuis longtemps défunte.

* * *

La disparition de l’œuvre accomplie a eu des causes accidentelles et d’autres plus fondamentales. La transmission de l’art d’enseigner n’a pas eu lieu.

Mon premier successeur nommé un assistant qui, chargé d’une partie des cours de langue, a entrepris de démolir ce que nous avions fait. Mon deuxième successeur a cassé le jouet en répartissant les six heures de cours de 1re année entre deux enseignantes adeptes de méthodes incompatibles. Je mentionne ces faits parce qu’il est juste, je crois, de montrer comment les choses se font et se défont. Les causes fondamentales sont dans des évolutions contre lesquelles il était difficile, voire impossible de lutter.

La première a été la création, par le gouvernement chinois, de certificats dont la préparation exige un travail situé aux antipodes de notre enseignement (nombre de mots connus, phrases-types). Ils sont exigés en Chine, ce qui crée une difficulté administrative. L’assistant qui a entrepris de démolir ce que nous avions accompli l’a fait en imposant cette logique aux étudiants. Il est ensuite devenu le directeur de l’Institut Confucius.

La deuxième évolution a été la généralisation du système de Bologne, qui a créé un système d’équivalences à l’échelle de l’Europe pour favoriser la mobilité des étudiants et qui a eu pour effet de bureaucratiser les plans d’étude. Il n’est que de voir celui du chinois à Genève: un parcours fléché , dont ne se dégage aucune perspective – mais je m’exagère peut-être l’effet qu’il a sur la réalité des études.

Il est une troisième évolution que je juge inquiétante: l’envahissement de la vie universitaire par l’informatique, dans les lettres en particulier. Je me suis brièvement exprimé là-dessus dans Réflexion sur le chinois et les lettres.

Quand je repense au passé, j’ai un grand regret, celui d’avoir saisi bien après avoir quitté l’enseignement, vingt ans plus tard, le cœur de la langue chinoise actuelle, le ressort de l’expression qui lui est propre, exposé dans Les gestes du chinois. Je tiens cette découverte, et son exposition, pour ce que j’ai fait de plus accompli. Si j’y étais parvenu plus tôt, j’aurais pu m’en servir dans l’enseignement. C’eût été la démonstration vivante de ce que j’ai trouvé. Cela n’a pas été.

Fiches de vocabulaire: à gauche les nouveaux mots, à droite le français. Destinées à être pliées de façon à former deux pages se tournant le dos, afin que les étudiants s’exercent à se remémorer le français quand ils ont sous les yeux le chinois et vice-versa. Distribuées après la pause, pendant la seconde partie du cours. Jamais à l’avance.

Combien de caractères au total ?

Dialogues. Pliés de la même façon. Contiennent toute la grammaire que l’on vient d’introduire pendant la première moitié de la leçon. (ex.: la comparaison: il contient toutes les formes de la comparaison). Si possible, les apprendre par cœur. Cela se révélait très utile plus tard, en Chine. Ils étaient enregistrés sur la cassette que recevaient les étudiants, à deux voix lorsqu’ils étaient dialogués.

Textes de 2e année: passage de la phrases courte de la 1re année à la phrase longue, à la période, et fournir en même temps des connaissances utiles sur chaque sujet, en chinois. Ils étaient bien assimilés lorsqu’ils étaient lus avec aisance, à haute voix. Il n’y avait hélas pas d’enregistrement.

Textes de classique: destinés à être pliés ???

Tirés chaque fois d’une œuvre différente, afin de …..

Importance de la lecture à haute voix

Notions de grammaire introduites à mesure. Projet de précis de grammaire classique mis en chantier, non réalisé. Ébauchée seulement, l’étude systématique de « l’emploi libre » 活用

Un grand regret: ne pas avoir eu l’idée, à l’époque, d’enseigner la grammaire de base du classique par le thème. C’eût été un jeu d’enfant

Je n’ai jamais su de quelle façon tous ces matériaux ont été utilisés après moi. Nul ne m’en informé, nul ne m’en a jamais demandé d’autorisation. Je m’en rends compte maintenant.